ウェルダー加工とは?ターポリン幕に最適な理由と縫製との違いを徹底解説

屋外広告や横断幕、展示会ブース装飾など、幅広いシーンで活躍するターポリン。その美しい仕上がりと高い耐久性を支えているのが、ウェルダー加工です。近年では縫製に代わる加工方法として注目されており、防水性・強度・美観のすべてを兼ね備えた仕上がりを実現します。

本コラムでは、ターポリンとウェルダー加工の関係性を中心に、加工方法の特徴や種類、そして大型幕の製作時に知っておきたいポイントを詳しくご紹介します。

目次

ターポリンとは?

ターポリンとは、ポリエステルの布地に塩化ビニール(PVC)をコーティングしたシート素材のことです。防水性・強度・発色性に優れているため、屋外でも長期間使用できるのが最大の特徴です。雨風や日光にも強く、屋外広告・横断幕・養生シートなど、幅広いシーンで活躍しています。

さらに、ターポリンは耐久性と加工性のバランスが非常に良く、ハトメ加工・袋加工・ウェルダー加工など、さまざまな仕上げ方法に対応できる柔軟な素材です。強度がありながらも適度なしなやかさがあるため、持ち運びや設置もスムーズに行えます。屋内外を問わず使用できることから、イベント・建設現場・店舗装飾など多用途に選ばれています。

また、インクののりが良く印刷適性が高いため、写真やロゴなどを鮮明に表現できるのも魅力です。厚みのある生地ながら柔軟性もあり、折りたたみやすく扱いやすい素材です。一方で、重さや折りジワが残りやすいという側面もあるため、用途に合わせた保管方法や加工選びが重要になります。

ターポリンの基本的な特徴については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

>>ターポリンとは?生地の特徴や用途を紹介

また、より詳しくターポリンのメリット・デメリットを知りたい方は、こちらの記事も参考になります。あわせてご覧ください。

>>ターポリンのメリット・デメリットを徹底解説!

ウェルダー加工とは?

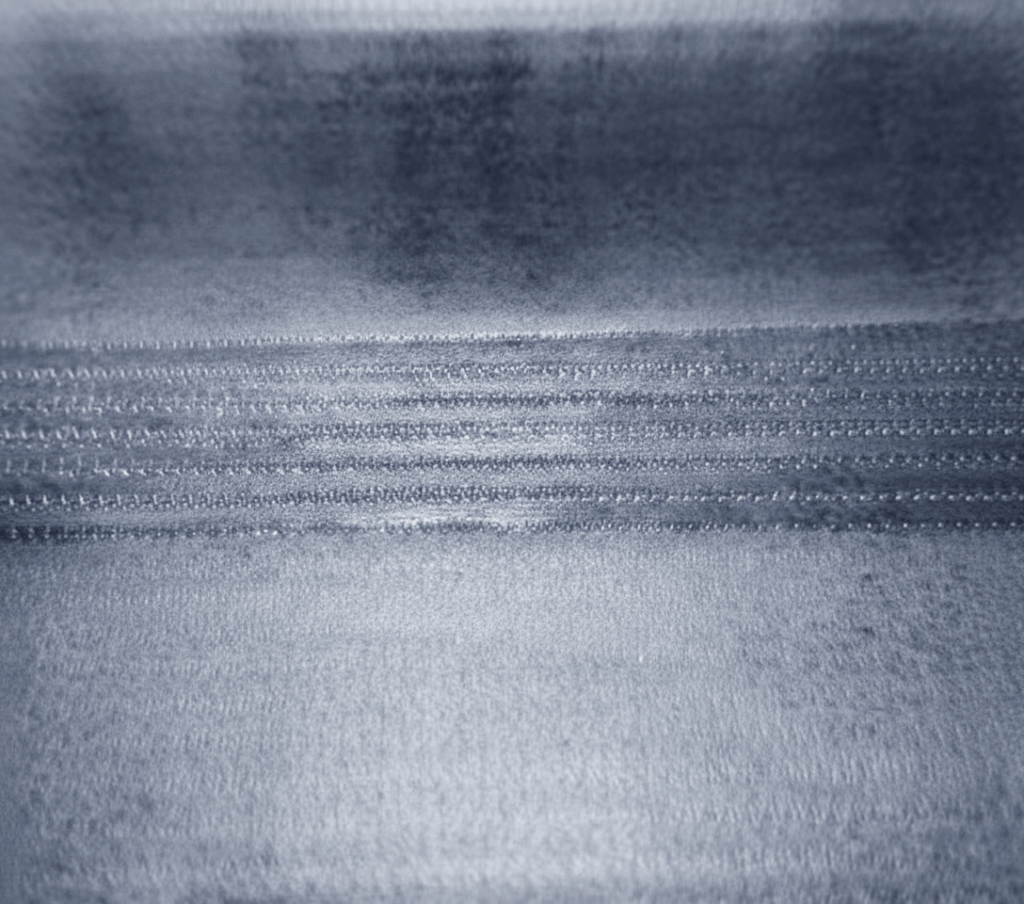

ウェルダー加工とは、熱と圧力を利用して生地同士を溶着させる加工方法のことです。高周波ウェルダーと呼ばれる機械で生地の接合面を一瞬で加熱・圧着することで、縫製を使わずに強固に接合できます。

この加工法は、従来のミシン縫製と比べて「防水性」「耐久性」「見た目の美しさ」に優れており、特に雨風にさらされる屋外用途では欠かせない技術です。縫い目がないため水やホコリの侵入を防ぎ、仕上がりもフラットでスタイリッシュになります。ウェルダーによる圧着面は生地が一体化するため、引っ張りや曲げにも強く、長期間の使用にも耐えられるのが特徴です。

また、ウェルダー加工は現場によって「継ぎ加工」や「つなぎ加工」と呼ばれることもあります。特に、大判サイズの幕を製作する際に複数のターポリンを接合する工程を指して用いられることが多く、同義語として使われています。

さらに、加熱や圧力の調整を細かく行うことで、ターポリンをはじめとする塩ビ系素材やメッシュターポリンなど、さまざまなシート生地に対応できます。布素材は高周波が通らないため基本的に縫製加工で対応しますが、ターポリン系ではウェルダー加工により高い強度と防水性を実現可能です。加工時に糸を使わないため、製品全体の重量を軽く抑えることができるのも大きなメリットです。展示会幕、建設現場シート、横断幕、懸垂幕など、幅広い用途で採用されています。

ターポリンとウェルダー加工の相性が良い理由

ターポリンは塩化ビニール(PVC)素材で構成されており、熱を加えると柔らかくなる性質があります。この特性が、ウェルダー加工との相性を抜群にしています。加熱されたターポリン同士が溶け合い、一体化することで、縫い目のない美しい接合面が生まれます。

また、ウェルダー加工部分は生地自体が一体化しているため、引っ張りやねじれにも強く、破れにくいのが特長です。特に横断幕やフェンス幕のように常に風を受ける製品では、縫製よりも高い耐久性を発揮します。さらに、ウェルダー加工は仕上がりがフラットなため、企業ロゴやデザインの邪魔をせず、美観を保てる点も大きなメリットです。

ウェルダー加工の種類と用途別の活用シーン

ウェルダー加工は、ターポリンなどのシート素材を熱と圧力で溶着させ、縫い目のないフラットで丈夫な仕上がりを実現する技術です。屋外幕・展示会装飾・建設現場シートなど、強度と美観の両立が求められる多くの場面で採用されています。ここでは、代表的な加工方法とそれぞれの活用シーンを紹介します。

主な加工方法とおすすめの活用シーン

- 袋加工:生地の端を袋状に圧着し、ポールやパイプを通せるようにする方法です。タペストリーや懸垂幕、店頭幕などに最適で、ミシン縫製と異なり防水性を損なわないのが特徴です。屋外展示でも雨水の侵入を防ぎ、長期間美しい状態を維持できます。

- ジョイント加工:印刷機の出力幅を超える大型幕を製作したい場合に、生地同士をウェルダーで接合する方法です。つなぎ目が目立たない滑らかな仕上がりになるため、展示会やイベントなどでの大型ビジュアル演出に適しています。

- 補強加工:ハトメ(取付け穴)部分を二重構造で圧着し、引っ張りや風圧への耐久性を高める方法です。特に高所や屋外設置が前提となる建設現場シートや広告幕で活躍します。補強を加えることで、安全性と耐用年数を向上させることができます。

- 縁止め加工:生地の端を溶着してほつれを防ぐ仕上げ方法です。見た目の美しさを保ちながら、長期使用による劣化や裂けを防ぎます。店頭幕や展示用タペストリーなど、見映えを重視したい用途におすすめです。

加工方法の選び方と実践的な使い分け

ウェルダー加工を選ぶ際は、使用目的や設置環境に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。たとえば、「大きな幕を作りたい」場合はジョイント加工、「屋外で長期的に使いたい」場合は袋加工や補強加工を組み合わせることで、より耐久性の高い仕上がりにできます。

また、デザイン性を重視する展示ブースや店舗装飾では、縫い目のないウェルダー加工を採用することで、印刷面をフラットに保ち、仕上がりの美しさを引き立てられます。

このように、ウェルダー加工はターポリン製品をより長持ちさせ、デザインの完成度を高めるための重要な工程です。加工内容を適切に選ぶことで、見た目の美しさ・耐久性・安全性をすべて兼ね備えた幕を製作できます。

当サイトでのさらに詳しい仕様や製作時のポイントについては、以下の記事で紹介しています。

>>ウェルダー加工の基準となるメディア幅はいくつ?て

>>3m×2.5mの幕は、つなぎ加工が必要?

>>7m×7mの大判垂れ幕にオススメの素材と加工とは?

ウェルダー加工と縫製加工の違い

「ウェルダー加工」と「縫製加工」はどちらも生地をつなぐ技術ですが、構造的にも仕上がりにも違いがあります。下表では両者の特徴を比較しています。

| 比較項目 | ウェルダー加工 | 縫製加工 |

|---|---|---|

| 仕上がり | 縫い目がなくフラットで美しい | 縫い目があり、やや凹凸が出る |

| 強度 | 圧着面が一体化し、引張強度が高い | 糸部分に負荷がかかるため、破損の可能性あり |

| 防水性 | 縫い目がないため完全防水に近い | 糸目から水が染みる場合がある |

| コスト | やや高価(高周波機材を使用) | 比較的安価で小ロットに対応 |

| 適した用途 | 屋外幕・大型ターポリン・長期使用 | 屋内装飾・短期イベント用 |

このように、屋外での耐久性や防水性を重視する場合はウェルダー加工、コストを抑えて短期的に使用する場合は縫製加工が向いています。使用する生地や設置環境によって最適な方法を選ぶことで、仕上がりの美しさと耐久性を両立できます。

製作事例のご紹介

ここでは、ターポリン生地にウェルダー加工を施した実際の事例として、(株)いえらぶGROUP様よりご依頼いただいたゴルフ場向け大型幕の製作事例をご紹介します。

青を基調とした背景にキャラクターとロゴが映えるデザインで、遠くからでも高い視認性を確保しています。縫い目のない滑らかな仕上がりはウェルダー加工ならではで、防水性・強度ともに優れています。屋外掲出でも色あせやほつれを防ぎ、美しい状態を長期間維持できます。

まとめ

ターポリンは屋外での使用に強く、発色や耐久性に優れた素材ですが、その性能を最大限に活かすには加工方法の選択が重要です。中でもウェルダー加工は、生地同士を熱と圧力で溶着し、一体化させることで高い防水性と強度を実現します。

縫い目のないフラットな仕上がりはデザインの美しさを際立たせ、風雨や紫外線にも強いため、屋外広告・展示会・建設現場シートなど、長期使用を前提とした幕に最適です。ウェルダー加工を施したターポリン幕は、見た目の美しさと耐久性を兼ね備えた理想的な仕上がりといえるでしょう。

当サイトでは、用途や目的に合わせてさまざまな加工方法に対応しています。下記ページもあわせてご覧ください。

>>加工方法のご紹介